主页(http://www.cnwulian.net):AI医疗调查:5年241起融资 风口上的AI医疗能走多远?

2016年11月,广州市妇女儿童医疗中心开始启动研发的医疗AI“咪姆熊”家族,先后上线了诊断儿童发热相关疾病的“发热熊”,根据影像学检查诊断眼底黄斑变性和肺炎的“影像熊”和基于人工智能技术精准找医生的“导诊熊”等。1年多来,咪姆熊已经学习了近200万份病历,能看32种儿科常见疾病,其中24种疾病的准确率能达到90%以上,能力俨如“专家医生”……

近年来,AI逐渐深入医疗界。广东多家三甲医院正“紧锣密鼓”布局AI医疗。与此同时,互联网企业“大咖”,也致力抢占AI医疗的“大蛋糕”。2016年10月,百度推出对话式医疗辅助诊断应用“百度医疗大脑”,阿里健康和腾讯先后发布AI医学影像产品 “Doctor You”和“觅影”。

自2016年3月AlphaGo第一次战胜围棋世界冠军,AI一炮而红进入大众视野,到如今“AI之火”全面“燎原”医疗界,也不过是2年光景,这其中,少不了国家为AI医疗大开绿道的这股“东风”。

2017年7月8日,国务院印发《新一代人工智能发展规划》,明确提出要发展智能医疗,推广应用人工智能治疗的新模式新手段,建立快速精准的智能医疗体系。今年4月,国务院办公厅发布的《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》,再提推进“互联网+”人工智能应用服务。研发基于人工智能的临床诊疗决策支持系统,开展智能医学影像识别、病理分型和多学科会诊以及多种医疗健康场景下的智能语音技术应用,提高医疗服务效率。

在广东,刚刚出台的《促进“互联网+医疗健康”发展行动计划》对人工智能也倾注了不少笔墨,明确大力发展医疗健康人工智能技术。要求到2020年,医疗健康人工智能技术基本覆盖县级医院、乡镇卫生院和社区卫生服务中心。

可以说,“AI+医疗”的发展得到了政策层面的全力支持,正如年轻的奔马,闯进不眠的资本狂欢夜。然而,“当红”的AI医疗在诊疗过程中究竟发挥哪些作用?又面临着哪些制约和风险?未来将能走多远?

1 “AI医生”有何用?

去年5月5日,中山大学中山眼科中心开启了全球首个“AI眼科医生门诊”。在一间10平米左右的房间里,挂了免费人工智能号的患者,除了让专家医生进行诊断,还可让AI眼科医生独立“看片”检查,结果显示,AI的诊断大多与专家判断并无二致。

一年来,这位AI医生接诊超过3000病人,没有一例发生漏诊,而且它还能不断“学习”,从一开始,只会对先天性白内障进行读片诊断,渐渐地,还“学会”了老年白内障、角膜病、结膜病等的诊断和高度近视风险预测。

“目前AI眼科医生的诊断准确率已经达到96%左右,相当于该中心副教授医生的水平。”广东省基层眼科能力建设工作组秘书长、中山大学中山眼科中心角膜病科主任医师袁进说。

AI医疗可以做什么?在袁进看来,“AI医生”的一大使命,是走向基层,让优质医疗资源得以真正下沉。“优质的资源总是有限的,我们过去常让优质的医生下到基层医院,但大多只是走马观花,不可能做到持续存在和覆盖,但借助已经超越很多基层医生能力的AI医疗系统,就可以将触角延伸到每一家基层医院。让当地的病人通过AI系统,也得到有水准的筛查和诊断,这才是真正的优质资源下沉。”

中山大学中山眼科中心教授林浩添介绍,中山眼科中心与56家县级医院实现了对接,免费开放数据接入口,当基层的病人要看眼科时,除了基层眼科医生的诊断外,还可以将眼部图像上传,让“AI医生”诊断一番。

除了下基层,在医疗技术足够雄厚的三甲医院,AI也大有“用武之地”。近期,由清影医疗科技(深圳)开发的“智能病理人工智能诊断系统” 已在一些三甲医院落地,主要用于早期癌症的病理筛查。

据介绍,这台智能系统实现了是从病理切片扫描,制片、系统智能诊断、出报告、打印全流程都一体化完成。清影医疗有关负责人明女士表示,宫颈液基细胞学人工智能的应用,将可以极大地减少病理医生在宫颈癌筛查中的工作量,从而减少误诊和漏诊的发生。

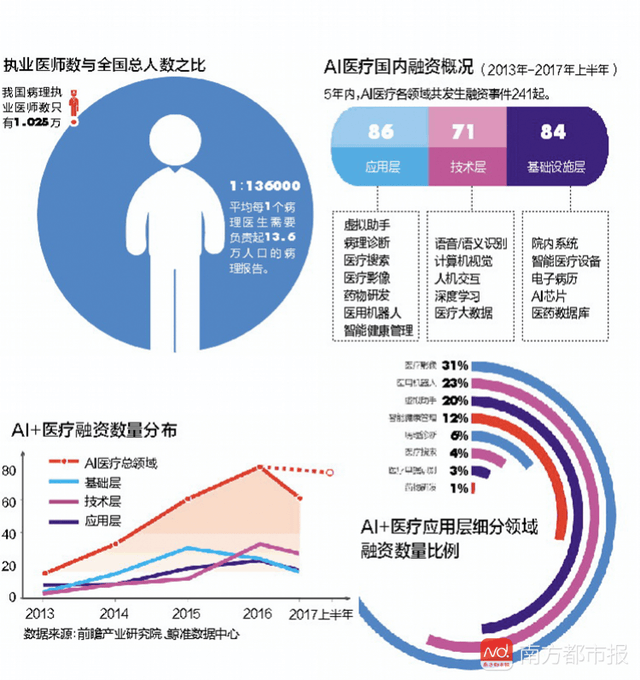

据有关数据统计,在我国,病理执业医师数只有1.025万,与全国总人数之比为1:13.6万。也就是说,平均每1个病理医生需要负责起13.6万人口的病理报告。

“工作量大就会容易出错。”明女士说,“试想一下,以前做宫颈癌(TCT)筛查,人们需要到医院排队检查,等上几天拿报告,而背后是病理大夫在显微镜下对13项可能出现的病理项目进行人工检验。而现在通过人工智能,可以全流程一体化完成,1小时出报告,相较于人工,人工智能的准确率和效率的优势都很明显。”

广州市妇女儿童医疗中心院长夏慧敏说,所谓AI医疗,其实是人类医生经验变成一种变成了一种规则,这种规则在系统里变成了一种流程,这种流程最后形成一种基于人类智慧结晶的辅助诊断方法。

上海交通大学生物医学工程学院教授钱大宏总结称,AI医疗的价值主要包括两个方面,第一是可以帮助医生,辅助医生减轻工作量;第二是需要超越医生,在某些领域比医生“看”得更加精准,如发现医生观察不到的极早期病灶结构,辅助医生进行更加精准的分型分期等。

2 发展AI医疗有何难?

AI获得医疗界普遍赞赏和期待,也催生了AI医疗行业的热情。据相关数据显示,截至 2017 年 8 月 15 日,国内从事医疗人工智能公司累积融资额已超过 180 亿人民币,融资公司共 104 家;另有 27 家公司未获投,或未公布融资信息。“AI+医疗”模式成为众多资本流向的风口,显示出业界对AI医疗的信心。

在此背景下,不少AI医疗企业“大咖”研发的AI产品也在“喜报频传”。如由腾讯开发的AI医学影像产品“觅影”通过小样本测试,对早期肺癌的诊断率可超过80%,高于世界目前公开的最高准确率;去年11月,科大讯飞智医助理“晓医”通过了全球首个国家临床执业医师资格考试综合笔试评测,取得了456分的成绩,超过临床执业医师合格线(360分),成绩超过96.3%的人类考生。

据悉,在应试以前,科大讯飞“智医助理”曾接受了大量的文本数据训练,“啃下”了大量医学生教科书、各种临床指南和电子病历,以及海量的医疗文献,从而形成了自己的知识图谱。然而,正如理论与实践的关系,当AI医疗投入临床使用中,情况往往更为复杂。科大讯飞智慧医疗事业部常务副总经理鹿晓亮认为,中国AI医疗发展目前还处在“临床应用的前夜”。

政策鼓励,资本俱备,AI医疗进入临床还缺什么?南都记者采访多位业内人士表示,中国AI医疗在技术壁垒、商业价值、以及准入监管上,其实都“还没有准备好”。